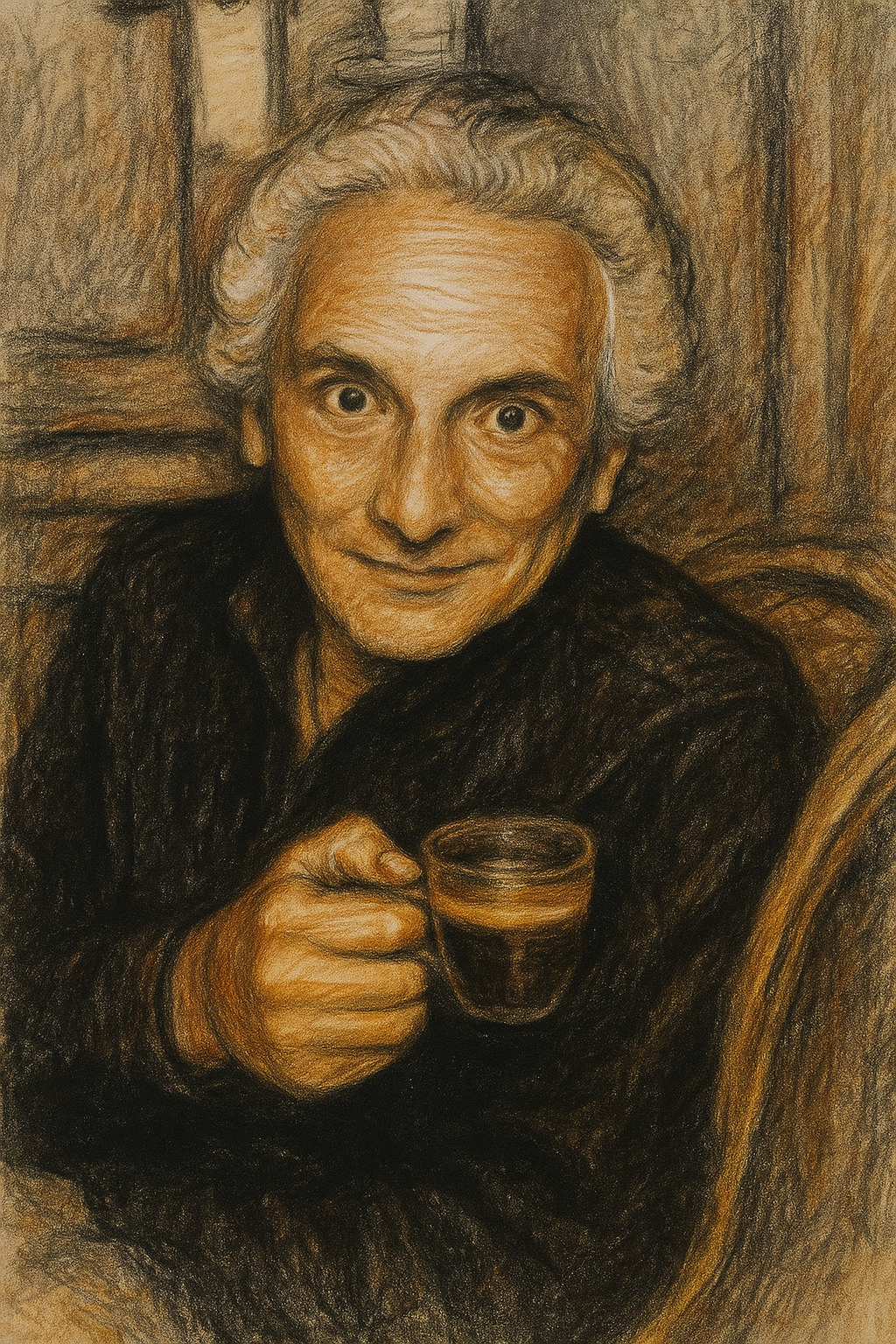

En medio del vértigo digital que redefine cada aspecto de nuestra existencia, la voz del filósofo y neurofisiólogo Miguel Benasayag resuena con una claridad perturbadora. Su análisis de la relación entre la humanidad, las redes sociales y la inteligencia artificial no es una reflexión académica distante, sino un llamado a despertar de la hipnosis tecnológica que nos encapsula. En tiempos donde la fascinación acrítica por la innovación enmascara sus efectos colonizadores, escuchar a pensadores como Benasayag se convierte en un acto de supervivencia ética.

Benasayag nos sitúa frente a una realidad histórica sin precedentes: vivimos la tercera revolución antropológica mayor, comparable en impacto solo al surgimiento del lenguaje articulado y la invención de la escritura. Pero mientras aquellas transformaciones se metabolizaron lentamente en paisajes culturales diversos, el algoritmo avanza como un tsunami homogeneizador. Su velocidad brutal y su lógica binaria —ese universo reducido al uno y el cero— no dan tiempo a la vida para adaptarse. Las consecuencias son visibles: culturas desterritorializadas, cerebros reconectados por la delegación masiva de funciones (como el GPS que atrofia nuestra orientación espacial), y una experiencia humana cada vez más encapsulada en pantallas.

Esta no es una simple «evolución tecnológica», sino una colonización algorítmica sigilosa y devastadora. A diferencia de las colonizaciones históricas, esta pasa desapercibida incluso para los movimientos críticos. Su mecanismo es sutil pero radical: nos roba el paisaje. Donde antes había bibliotecas tangibles, álbumes de fotos que se heredaban o conversaciones cara a cara, ahora hay datos desmaterializados.

El smartphone «traga» el mundo y nos devuelve una simulación funcional. Lo más alarmante es que la fascinación que genera esta máquina nos impide percibir la extrañeza de habitar un espacio sin espesor, donde las relaciones se mediatizan hasta la abstracción.

Frente al sueño pesadilla del transhumanismo —esa fantasía promovida por intereses económicos que busca desregular lo biológico— Benasayag ofrece un argumento demoledor: el «todo tecnológico» es objetivamente inviable. Si lo digital devora completamente lo vivo que pretende reemplazar, se autodestruye. No es una cuestión ideológica, sino una paradoja existencial: el algoritmo depende de aquello que intenta anular. Esta crítica no nace del tecnofobia, sino de un biosentrismo realista que exige poner la vida en el centro, superando tanto el antropocentrismo obsoleto como el tecnocentrismoemergente.

La tecnología, insiste Benasayag, ya no es una herramienta: es nuestra «nueva casa», un hábitat que todas las especies deben habitar. La disyuntiva actual no es entre aceptarla o rechazarla, sino entre dos formas de habitarla: la colonización (donde la máquina es el «ser» y lo vivo el «no-ser») o la hibridación creadora. Esta última es el único camino viable: un diálogo profundo entre dos lógicas distintas —lo orgánico y lo digital— para generar una tercera realidad que no aniquile ninguna de las partes.

Aquí surge el imperativo ético más urgente: proteger a las nuevas generaciones. Los niños que aprenden sus primeras palabras de una inteligencia artificial —y no de miradas, gestos y abrazos— padecen una «orfandad simbólica» que los hace vulnerables al utilitarismo y el fanatismo. Los adultos, por su parte, debemos dejar de ser «papanatas» fascinados por el último dispositivo. Necesitamos establecer una relación seria con la tecnología: recuperar el derecho a perderse sin GPS, priorizar la presencia física sobre la notificación digital, y sobre todo, transmitir cultura a través de cuerpos y paisajes, no de interfaces.

El programa de Benasayag es, en esencia, una política del habitar crítico. No propone la destrucción de las máquinas («sabemos hacerlo, pero no es la solución», diría junto a José Bové), sino una resistencia creativa desde la horizontalidad,cooperativas que reintegran lo comunitario, escuelas que privilegian la experiencia sensorial, actos cotidianos de desobediencia tecnológica como apagar el teléfono en la mesa.

«Resistir es crear», afirma, rechazando la lógica del poder vertical que históricamente genera nuevos monstruos. Su llamado final es a «habitar la realidad»: no huir hacia utopías ni refugiarse en distopías, sino asumir con coraje y alegría el presente complejo, protegiendo a los frágiles y esculpiendo la tecnología para que sirva a la vida.

En una era de polarizaciones burdas, donde redes sociales e IA alimentan fanatismos binarios, el pensamiento de Benasayag es un contravenenocontra la simplificación.

Nos recuerda que el algoritmo no es un martillo neutral, su uso nos transforma, y solo una comprensión profunda de su lógica nos permitirá usarlo con transgresión.

Ignorar esta voz sería un lujo catastrófico. Como él mismo advierte: «La nueva casa ya está construida. No podemos demolerla, pero podemos, y debemos, exigir que sus ventanas se abran a la diversidad de la vida…«.

Escucharlo no es opcional, es el primer acto de rebelión en la colonización silenciosa del siglo XXI.