Por Andrés Mendieta

“La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”. Con esta cita bíblica, Javier Milei bautizó su irrupción política.

Inspirado en la rebelión de los Macabeos, que enfrentaron al poderoso Imperio Seléucida en el siglo II a.C., el presidente construyó un relato épico donde sus votantes se transforman en cruzados de una gesta espiritual.

Pero hay un detalle que su narrativa omite, el reino macabeo, tras su triunfo inicial, se desintegró por luchas internas y terminó sometido por Roma.

Su victoria fue más simbólica que duradera. Y quizás esa analogía esconda una advertencia.

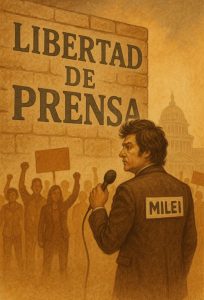

Tras un duro revés legislativo en el Senado, Milei ofreció una conferencia en la Bolsa de Comercio que confirmó su línea: confrontar todo. Rechazó el paquete de leyes votadas por unanimidad, que incluía beneficios para jubilados, personas con discapacidad y provincias, y anunció su estrategia, vetarlas, judicializarlas si fuera necesario, o, en última instancia, encajar el golpe hasta revertirlo en diciembre. La guerra total, institucionalizada. La derrota política fue total, y los libertarios, con inusitada impericia, lograron agravarla.

Este maximalismo no es nuevo. Desde su irrupción en Buenos Aires, La Libertad Avanza abandonó la idea de sumar aliados para exigir obediencia.

Gobernadores que antes fueron interlocutores, como Alfredo Cornejo o Ignacio Torres, pasaron a ser traidores. Toda duda es una amenaza. Toda disidencia, una puñalada.

El círculo de hierro, compuesto por Karina Milei, Santiago Caputo y el propio presidente, impone una lógica de exclusión, digna de un culto, no de una república.

En ese universo simbólico, Dios respalda cada paso de Milei, el alma de su perro Conan le transmite señales, el nombramiento del Papa León es una revelación, y las variaciones del dólar tienen lecturas místicas.

La política se transforma en liturgia. Agustín Laje, uno de sus ideólogos, lo dijo sin matices: “La Argentina está partida entre buenos y malos; nosotros defendemos la vida, y ellos son zurdos hijos de puta”. El discurso moralista arrasa con cualquier posibilidad de gobernar un país heterogéneo, desigual y democrático.

Pero el mesianismo no paga sueldos ni baja la pobreza. Mientras Milei invoca al cielo, seis de cada diez argentinos viven bajo la línea de pobreza. La jubilación mínima no cubre la canasta básica y el bono de 70.000 pesos, congelado desde hace un año, es una limosna.

Su capacidad de vetar leyes sociales depende de reunir 86 diputados, como en 2024. Hoy, tras dinamitar todos los puentes políticos, esa maniobra parece inviable. Y si judicializa lo aprobado por el Congreso, puede desatar una crisis de gobernabilidad de consecuencias aún impredecibles.

Como si eso fuera poco, la interna libertaria ya arde: Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se insultan públicamente, se acusan de traidoras y exhiben sin pudor la descomposición del frente oficialista. Ya no hay épica ni unidad. Solo fragmentos de un poder construido a fuerza de gritos, likes y fe ciega.

Los Macabeos también creyeron que con Dios de su lado todo era posible. Descubrieron tarde que la devoción no alcanza para gobernar. Milei parece decidido a repetir ese error.

Al vetar leyes que buscan mitigar el hambre o asistir a regiones afectadas por catástrofes, en nombre de un superávit abstracto, se distancia del sufrimiento real de millones de argentinos.

La Argentina no necesita guerreros celestiales que prometan la salvación mientras incendian el presente. Necesita líderes que escuchen, negocien y reconstruyan la política desde el sentido común. Porque cuando el grito de guerra reemplaza al diálogo, ni las fuerzas del cielo pueden evitar que la tierra se parta.

Y cuando eso ocurra, no habrá Mesías que pueda gobernar sobre las ruinas.