Por Andrés Mendieta

En el frágil teatro de la democracia republicana, donde los poderes se vigilan y el pueblo reclama su soberanía, hay un muro sagrado que jamás debería caer: la libertad de prensa.

No es un lujo, ni un gremio privilegiado, sino el sistema nervioso de la cosa pública. Como ha señalado con claridad meridiana el Papa León XIV, esta libertad es un «bien común irrenunciable». Donde se acalla a un periodista, se asfixia el alma democrática de un país. Solo pueblos informados pueden tomar decisiones libres, y son los periodistas quienes, en su mejor expresión, se convierten en ese «puente entre los hechos y la conciencia de los pueblos», en los «ojos, los oídos y la boca» de una sociedad que no quiere caminar ciega ni sorda. Es revelador que las dictaduras, los autoritarismos de cualquier signo, hagan de su silenciamiento una prioridad.

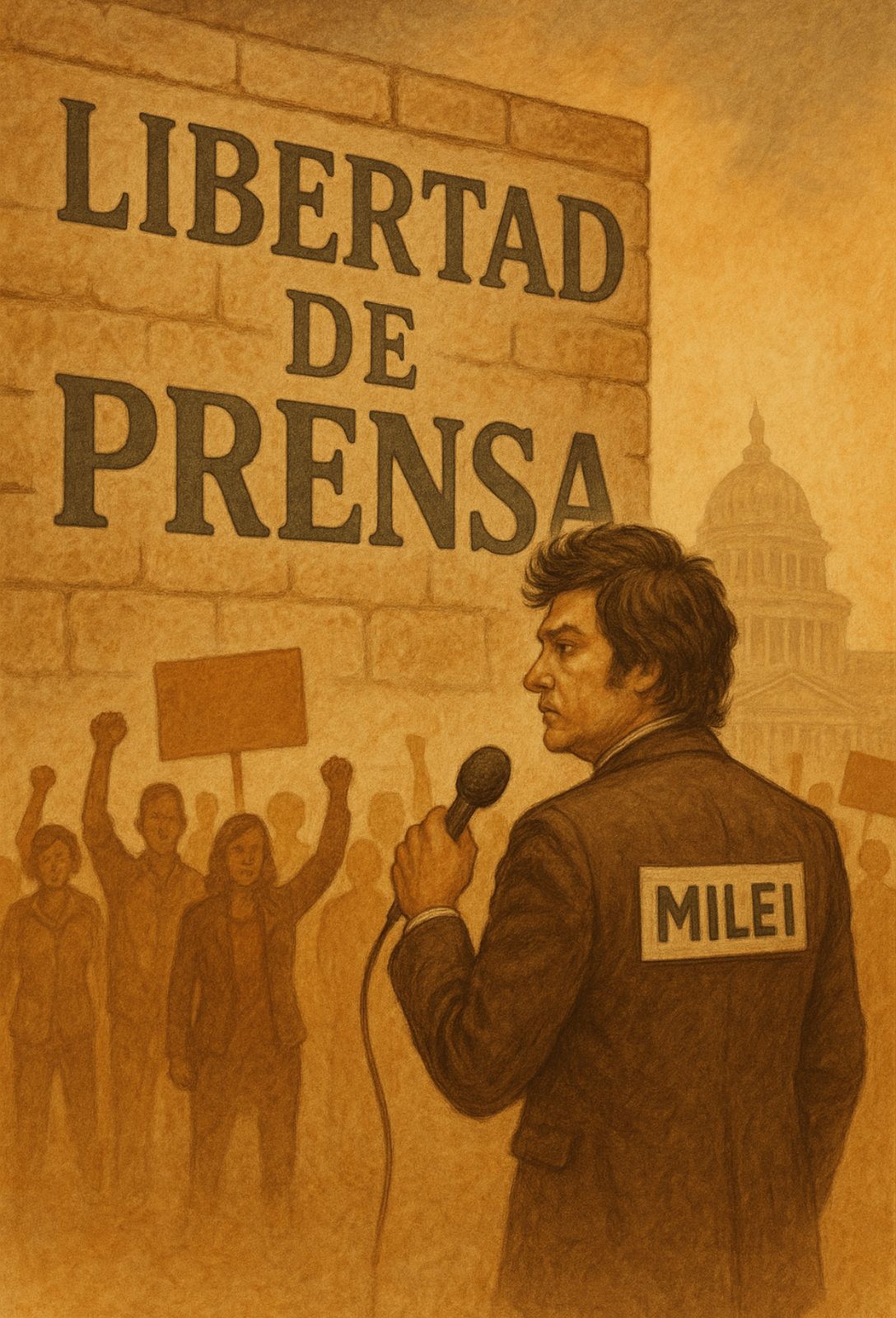

Sin embargo, en nuestro presente, ese muro sagrado enfrenta un bombardeo constante, ruidoso y peligroso desde sectores que, paradójicamente, se autoproclaman defensores de la libertad.

Los ataques del presidente Javier Milei y de núcleos libertarios contra periodistas y medios no son meros arrebatos retóricos; son estrategias de desprestigio sistemático orquestadas desde las entrañas del poder. La consigna difundida desde la cuenta @MileiEmperador, vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo lo confirma con crudeza, «No odiamos suficientemente a los periodistas. Todavía». Acto seguido, el propio Presidente amplificó este llamado al odio, sentenciando: «Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase: la gente no odia lo suficiente a los periodistas». Este mecanismo no es espontáneo: es una ingeniería del desprecio donde think tanks oficialistas diseñan consignas que luego repiten militantes, funcionarios y ejércitos digitales anónimos.

Frente a este vendaval de desconfianza y agresión, la voz del Pontífice resuena con una autoridad moral innegable. Su «absoluto apoyo al periodismo de investigación» que destapa abusos, incluso dentro de la propia Iglesia, es un faro.

Su reconocimiento a la valentía de figuras como Paola Ugaz, perseguida por denunciar oscuridades, y su solidaridad con los periodistas encarcelados por buscar la verdad, subrayan que esta lucha «es también la lucha» por la justicia. El Papa no solo habla de defender la prensa; define sus cualidades irrenunciables: valentía, paciencia, fidelidad a la verdad, distancia crítica de todo poder político, económico, o de las propias tentaciones de dominio.

Un periodismo que debe servir a los gobernados, no a los gobernantes, y jurar «honradez consigo mismo y con sus lectores».

El Obispo de Roma profundiza en esta misión, recordando que «la prevención y el cuidado no son una estrategia pastoral: son el corazón del Evangelio». Su llamado a arraigar en toda la Iglesia «una cultura de la prevención que no tolere ninguna forma de abuso; ni de poder o de autoridad, ni de conciencia o espiritual, ni sexual», solo será auténtica «si nace de una vigilancia activa, de procesos transparentes y de una escucha sincera a los que han sido herido». Y añade, con una claridad que corta el aliento: «Para ello, necesitamos a los periodistas». Este reconocimiento fundamental del periodismo como aliado imprescindible en la lucha contra el abuso y en la construcción de transparencia, debería ser asimilado sin prejuicios por todas las autoridades nacionales.

El contraste, entonces, no podría ser más nítido ni más trágico. Mientras una voz de profundo peso espiritual y ético clama por la prensa como misión sagrada, pilar de democracia y justicia, y exige a las autoridades del mundo proteger a quienes informan «con integridad y coraje», desde el poder político argentino se lanza una cruzada de descrédito y amenaza velada.

Muchas de esas autoridades no solo desconocen este mensaje esencial, sino que se dedican sistemáticamente a erosionar el desempeño periodístico independiente.

Los números no mienten: el último informe de FOPEA registró 179 agresiones a la prensa en 2024, un aumento del 53% respecto al año anterior y del 103% frente a 2022.

Más escalofriante aún, el 80% de estos ataques provienen de violencia estatal o paraestatal, y el propio Presidente Javier Milei protagonizó el 65,43% de los discursos estigmatizantes. Esta no es una crítica política, es la radiografía de un asedio institucionalizado.

La denigración sistemática de la prensa, como advierte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), es «práctica habitual de gobernantes populistas de izquierda o derecha» que buscan silenciar el contrapeso democrático.

En 14 de 24 países monitoreados en la región, esta táctica autoritaria se repite con inquietante similitud. Cada discurso estigmatizante (45,25% del total de ataques), cada restricción al acceso a la información (11,73%), cada amenaza judicial, no son solo agresiones a un gremio: son martillazos contra los cimientos de la república.

Como bien señaló Ricardo Gil Lavedra del Colegio de Abogados de Buenos Aires: «La vejación, la humillación y el insulto no están tutelados… Tienden a inhibir la expresión… Es una manera de censura indirecta».

Es difícil que cambien su actitud hostil, tal vez arraigada en el temor a la fiscalización, pero quizás la voz papal, clara, oportuna y sin matices, les haga repensar el abismo al que conducen sus ataques.

Defender la prensa libre hoy no es defender un gremio, ni un interés corporativo. Es defender el derecho fundamental de la ciudadanía a saber, a cuestionar, a exigir cuentas. Es defender la esencia misma de la república y la posibilidad de prevenir los abusos que corroen sus cimientos.

Permitir que los gritos estridentes del poder erosionen ese muro sagrado no es un triunfo de la libertad, sino el primer y más peligroso paso hacia su silenciamiento definitivo.

La democracia, sin sus ojos y oídos vigilantes, queda ciega, sorda, y a merced del Leviatán, esta figura filosófica, acuñada por Thomas Hobbes para simbolizar el Estado omnipotente que devora libertades, cobra forma real cuando se debilitan los contrapesos. Y una sociedad que silencia a quienes podrían prevenir sus heridas, camina voluntariamente hacia la oscuridad.

Cuando un gobierno necesita que su pueblo “odie más” a quienes informan, no construye Patria, alimenta al monstruo autoritario y cava su propia fosa